こんにちは。Clareです。

今回は、占星術には欠かせない天文暦「エフェメリス」にまつわる記事を書いてみようと思います。

この記事を書くことにした理由

きっかけ

2024年1月21日に冥王星の2度目の水瓶座イングレスがありました。その際の天体配置がなかなかドラマチックだったため、多くの占星術師・占星術ファンがこの現象についての情報を発信していました。

その中で、X内において、賢龍 雅人 先生(@masato_kenryuu)による次のアドバイスがありました。

このアドバイスの要点は

「占星術ソフトに使用されているエフェメリスにはいろいろな種類があるため、天体の値や運行時刻はそれぞれのエフェメリスで差がある」

というところです。

この話題を眺めていて「そういえば…」と思い立ったことがありました。

これから書く内容

これから書くのは

「同じエフェメリス内でも、時代によって基準となる暦が異なることがある」

という内容です。

一旦X上でつぶやいてみたのですが、文が長くなったことや、情報を整理してBlog化したほうがいいかな?と思ったため、本記事を書く次第です。

参考:Xでつぶやいた分

ちなみにつぶやいた際のスレッドは次にリンクしておきます。

前提:現在の暦と過去の暦はちがう

まずは前提のお話を。

現在、世界の大半で共通の暦となっているのは「グレゴリオ暦」と呼ばれるものです。

グレゴリオ暦は、それまでキリスト教圏において中心的な暦であった「ユリウス暦」における1582年10月4日の翌日に運用が始まり、その際の日付は「1582年10月15日」でした。これは、2つの暦のズレが10日分に達していたことが原因です。

ユリウス暦とは

「ブルータス、お前もか」等の名言で有名な、ガイウス・ユリウス・カエサルの治世下で施行された暦です。

暦の仕組み等の解説は、ここでは割愛します。詳細を知りたいという方は次のリンク先ページへ。

補足:ユリウス暦の適用時期

これはXで一旦つぶやいた際には認識しきれていなかった点ですので、ここに追記しておきたいと思います。

Xでつぶやいたときには「1582年10月4日」以前のものに注意したほうがよいと述べていたのですが、ユリウス暦の運用時期は国・地域によって異なるようです。

おおまかにわけると「カトリック」「プロテスタント」「正教会」「東方諸教会」とだいたい教派によって分かれているようです。しかし、例外もあって複雑ですので、ここに記載するのは割愛します。くわしくは次のリンク先ページを参考にしてください。

※ 各国・各地域における導入 のセクションをご覧ください。

日本の歴史に関するデータの場合

日本にいる多くの占星術師にとって最も触れることが多いのは、自国の歴史上の人物・出来事だと思います。

この場合、西暦表示となっているデータに関しては、Xでのつぶやきのとおり「1582年10月4日」以前のものに注意すればほぼ問題ありません。参照しているデータがグレゴリオ暦なのかユリウス暦なのか判断できない時には、あえて和暦を辿り、それを再計算して確かめるのがおすすめです。

多くの人の場合、自分での計算は大変過ぎてできないと思いますので、計算サイトを使用するのがよいです。天文台が提供しているもの、個人等が提供しているものなどいろいろありますので、正確性・使いやすさを吟味して、ご自身が気にいるものを探してみてくださいね。

日本以外の歴史に関するデータの場合

これはもう、次の方法で常に確認・使用するしかありません。

- まず参照しているデータがグレゴリオ暦か、それ以外かを確認する

- 参照データがグレゴリオ暦以外の場合は、該当する国・地域の当時の暦がどうなっていたかを確認し、自分の使用している占星術ソフトウェアの仕様にあわせて、グレゴリオ暦 or ユリウス暦のうち、適切な方に変換して使用する

本題:使用する暦 + ソフトウェアによってユリウス暦の適用時期は異なっている

それでは、本題へ。

全ての占星術師は何らかの形で天文暦(以下、エフェメリス)を使用しています。昔ながらの書籍タイプのものもあり、愛すべき大切なアイテムですが、現在は大半の方が占星術ソフトウェア(アプリケーションとも。以下ソフト)の形で使用しているのではないでしょうか。

占星術ソフトにはいろいろなものがありますね。機能やUIデザインももちろん違いがありますが、それぞれのソフトが採用している天文暦も異なっているのです。

このため、ユリウス暦とグレゴリオ暦の切り替えがどうなっているのか?も、ソフトによってそれぞれに異なっています。

各天文暦の概要と占星術ソフトとの関係性

占星術用のエフェメリスは、実際の天体観測データ(以下、ベースデータ)を基に、高度かつ複雑な計算・圧縮等のプロセスを経て、占星術で使用できるように作成されています。

まずは、現在メジャーになっているエフェメリスの例を次に示します。

- スイス・エフェメリス

- Stargazer占星暦

- アメリカン・エフェメリス

- ラファエル・エフェメリス

このうち「スイス・エフェメリス」と「Stargazer占星暦」についてピックアップしてみます。

1.スイス・エフェメリス(Swiss Ephemeris)

Astrodienstが開発したエフェメリス。名称に「スイス」とあるのは、スイス チューリッヒで開発されたからかと思われます。

ベースデータは「NASAジェット推進研究所(JPL)」が持つ太陽系天体等の観測データ(現在はDE431系とのこと)です。

現在主流になっている数多くの占星術ソフトやウェブサイトで使用されています。よりくわしく知ってみたい方は次のリンク先ページを翻訳してみてください。

Swiss Ephemeris – for 8000 years and more – Astrodienst

参考:使用されている主なソフト(アプリケーション)・ウェブサイト

- Astro.com(Astrodienst)

- Astro-Seek.com

- AstroGold

- ソーラーファイヤー

- ケプラー

- シリウス

- アマテル(マニュアル内にはDE405ベースとあるが、元となる観測データの更新により現在はDE431系になっていると思われる。情報見つからないので正確には不明)

- iPhemeris

- その他たくさん

補足:iPhemerisについて

前述のXでのつぶやき時点では認識できていなかったのですが、この記事を書くために改めてiPhemerisのサイトを確認したところ「(機械翻訳)iPhemerisは、JPL DE430/431エフェメリドに基づくスイスのエフェメリスを使用し…」という記載がありました。

そんなわけで、結局のところ iPhemeris もスイス・エフェメリスを使用しているとわかりました。書き方がまどろっこしいんじゃ…。

2.Stargazer占星暦

日本の占星術師たちの強い味方「Stargazer」で使用されるエフェメリス。データとしてはStargazer専用なのかな?と…。また、書籍タイプの年鑑も毎年発行されています。こちらは

ベースデータに関する情報はいくつかありましたが、結論として現在何をベースにしているのかについては判明しませんでした。

ベースデータの推移など

まず、かつてのベースデータについて言及された情報は、書籍版Stargazer占星暦を取り扱っていらっしゃるアルマナック様のサイト内にありました。

Stargazer占星暦について|アルマナック/Stargazer占星暦

前述のリンク先ページによると「海上保安庁水路部が発表している 太陽系内の天体位置基礎データを使って」という文があります。これを検索エンジンで探すと「天体位置表(Japanese Ephemeris)」に行き当たりますが、これはすでに廃刊となっており、現存しないようです。

他に、同じく海上保安庁の別の部門(海洋情報部)が発行していた「天測暦」「天測略暦」という資料も存在していたようですが、こちらも令和4年末をもって廃刊となってしまったようで、航海目的以外で天文データが必要な場合は国立天文台へと誘導されていました。

この他に、マイカレンダー(MyCalendar)による小曽根先生へのインタビューページがヒットしました。この中に「ラファエル・エフェメリス」の存在について少し出てきていました。ただしベースにしているかどうかとは別の話かと思います。

和製ホロスコープソフト「Stargazer」はいかにして生まれたのか? 開発者・小曽根秋男さんに聞く!| #後編|マイカレWeb

使用する天文暦が同じでも、ソフトによって切り替わり時期はちがう

ここまで、いくつかの天文暦を取り上げてきましたが、たとえば同じ「スイス・エフェメリス」を使用しているソフトでも、いつまでのデータがユリウス暦なのか?は異なります。

スイス・エフェメリスを使用するソフトの例

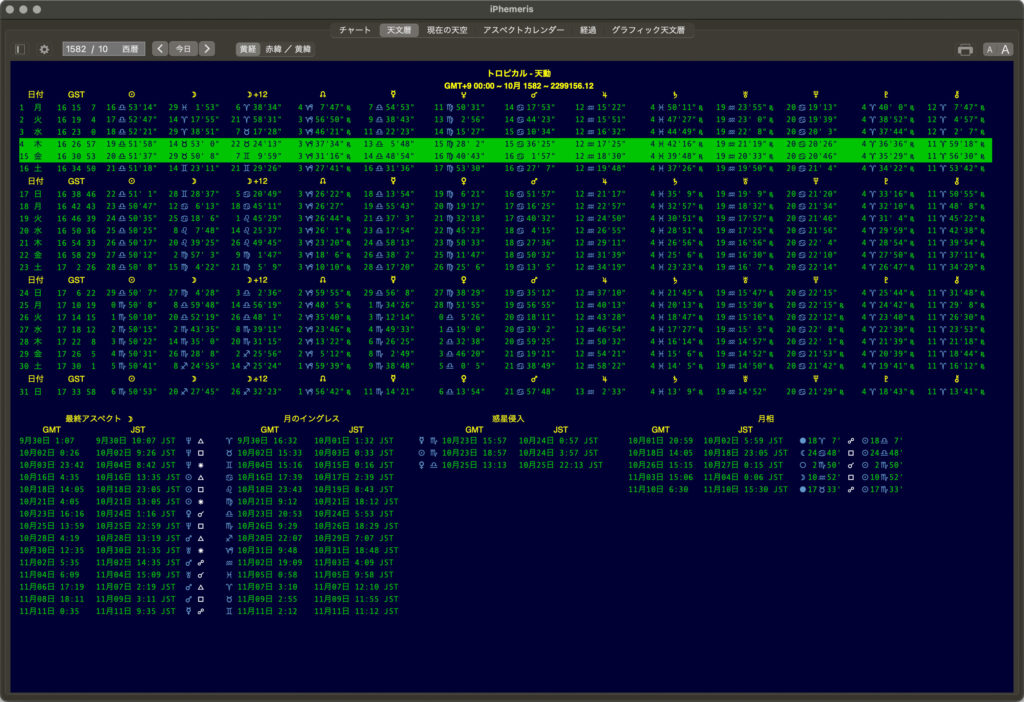

1.iPhemerisの場合

iPhemerisでは、直接ソフト内で天文暦を見る事ができます。1582年10月の暦を見ると、10月4日の次は10月15日となっていることがわかります。

iPhemerisの場合、1582年10月4日以前のデータは「全て」ユリウス暦換算となっています。これは、ユリウス暦が誕生した紀元前45年より前の分も含めてという意味です。

このユリウス暦誕生以前の日付換算に関しては、おそらく多くの占星術ソフトでも、同じように扱われている事が多いと想像されます。実際にはご自身がお使いのソフト内にて確認してみてください。

2.Astrodienst(Astro.com)の場合

Astrodienst(Astro.com)はどうでしょうか。

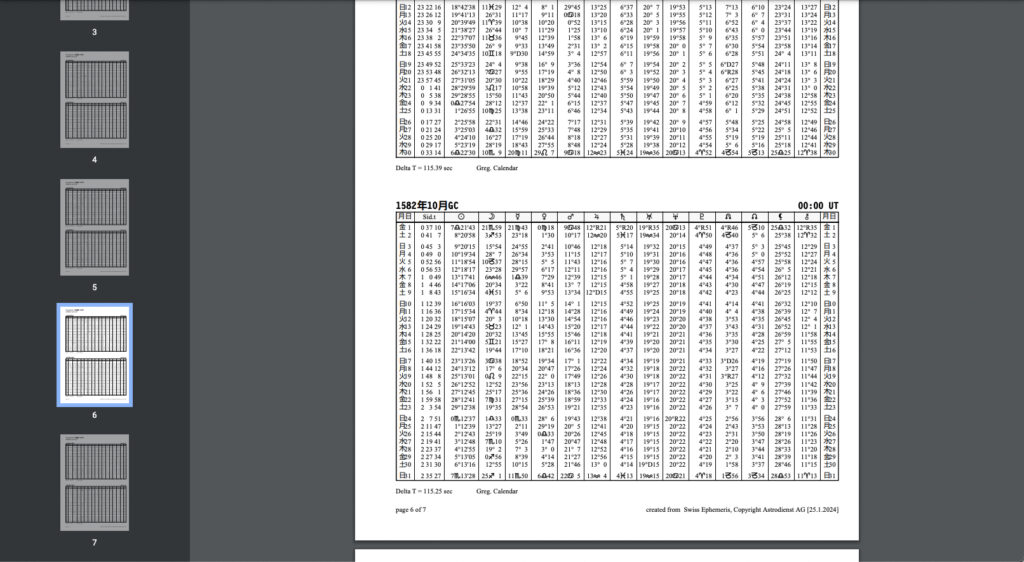

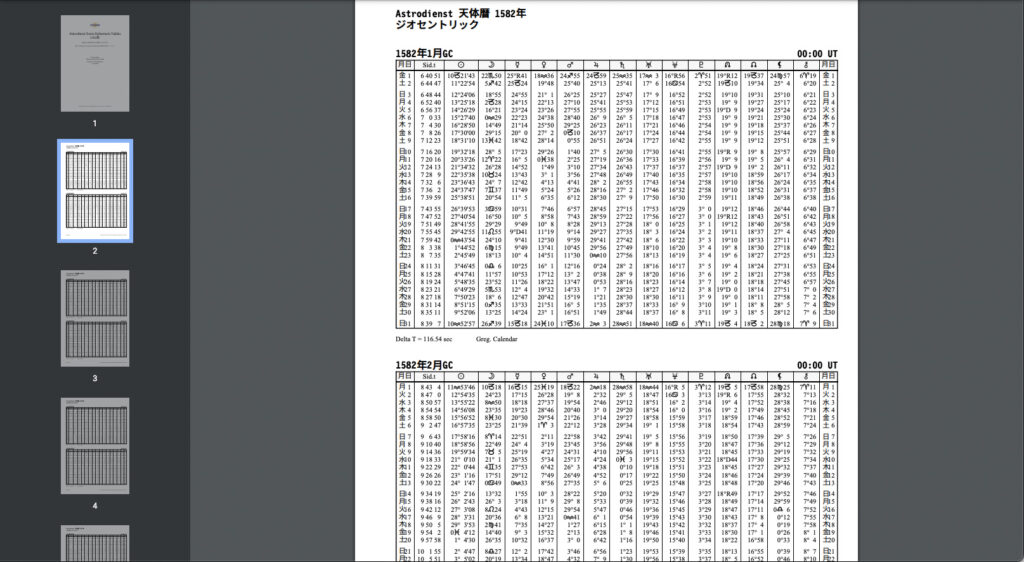

まず1582年のエフェメリスデータをPDF形式でエクスポートして取得します。ドキュメントを確認すると、該当部分の暦の上部に「GC」と記載されており、10月部分のリストは日付が普通に続いています。

「GC」とはグレゴリオ暦のこと。つまり、このサイトでは1582年分の暦はグレゴリオ暦に調整されているということです。

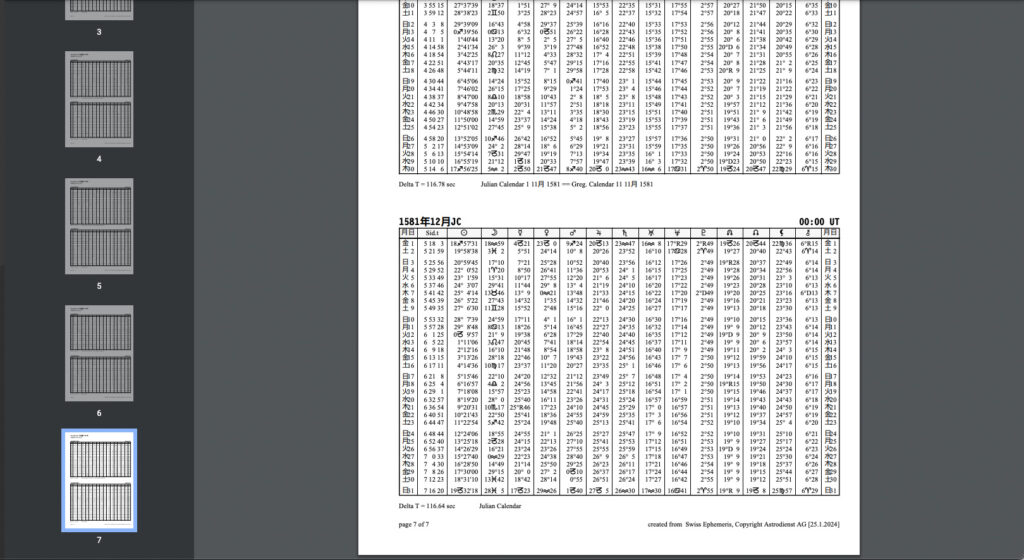

次に1581年のエフェメリスデータをPDF形式でエクスポートして取得し、同じようにドキュメントを確認してみます。ここでは12月分を確認しています。暦の上部には「JC」と記載されています。

「JC」はユリウス暦のこと。つまり、このサイトでは1581年以前のデータはユリウス暦に基づいた天文暦が使用されていることになります。ちなみに、先にご紹介したiPhemerisと同じように、紀元前45年以前も全てです。

念の為、1582年1月の分も見てみましょう。

1581年12月31日の太陽の位置と、1582年1月1日の太陽の位置には連続性がなく、10度ほど戻った度数になっていることがわかります。1581年がユリウス暦、1582年がグレゴリオ暦換算であるために、このような状態になっています。

Stargazer占星暦はどうなっているのか?

「新版Stargazerで体験するパソコン占星学 (小曽根秋男 著 / 技術評論社)」302ページを確認しますと、書籍内に使用されている天文暦についての説明があり、全てグレゴリオ暦で扱えるようにしてあると記載されています。

Stargazerユーザーの方は、もし調査対象のデータがユリウス暦であった場合に、そのデータをグレゴリオ暦に変換してから使用する必要が出てくるということです。なお、この点についても書籍にきちんと記載がありますので、確認してみることをおすすめいたします。

まとめ

「つぶやいた内容をまとめておこうかな」くらいの軽い気持ちでこの記事を書き始めましたが…ひとつひとつ確認しながら書いていくとやはり沼でした。全然まとめきらないし、足りない知識もあり、地道に修正して不足知識を補いながらでようやく形になりました。

最後に、心得ておくとよいかなと思うことをまとめておきます。

心得ておくとよいと思うこと

- 古い日時のデータを使ってチャートを作る時は、暦の種類を都度確認し、必要に応じて占星術ソフトにあったデータに変換する

- 自分が使っている占星術ソフトの天文暦がどうなっているか正確に把握しておく

以上です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。